История фабрики начинается с 1870 года. Именно тогда в городе на Березине был основан дрожжевой завод, которым владел купец Хонон Райцин. Через два десятилетия он продал его купцу 2-й гильдии Зусману Рабиновичу. Через восемь лет производственные и хозяйственные помещения перешли к Ошеру Рабиновичу и Шмерке Голодцу, владевшим заводом до 1902 года. Впоследствии еще не раз менялись собственники будущей кондитерской фабрики.

Сладенького хотелось всегда

После революции и установления советской власти завод национализировали и передали уездному совнаркому. До 1921-го он был закрыт, рабочие уволены. Через три года предприятие перешло в ведение Белпищетреста. Еще недавно вырабатывавшее до 10 тысяч фунтов ежедневно отличнейшего качества дрожжей, производившее льняное масло, жмыхи и олифу и выпускавшее ежегодно десятки вагонов спирта, оно бездействовало. Понуро стояли его трехэтажные корпуса, грустно торчала высокая труба. Газета «Правда» в 1924-м писала: «Однако рабочие-пищевики города Бобруйска – в количестве до 100 человек – полагают, что если Совнарком Белоруссии отпустит только 10000 рублей на пуск завода, то через год сумма эта вернется ему с лихвой». И на самом деле, с 1 января 1925-го Белпищетрест, объединив два бобруйских завода – маслобойный и дрожжевой, заново пустил предприятие в эксплуатацию, создав сто рабочих мест. Производственной программой был намечен выпуск 360 тысяч фунтов оформованных прессованных дрожжей, под что был набран штат почти в 70 человек. В следующем году жилищный кооператив «Новый быт» приступил к строительству рабочего поселка, затратив 20 тысяч рублей на закладку десяти фундаментов домов и возведение на нескольких из них стен. Для окончания работ требовалось еще не менее 50 тысяч рублей.

И если при бывшем хозяине Розовском, например, выпуск дрожжей равнялся 360 килограммам в год, то в 1927 году он вплотную приблизился к 750 килограммам. В старое время из пуда сырья получали 11 фунтов, а при советской власти стали вырабатывать без малого 16 фунтов дрожжей, снизив соответственно себестоимость их с 60 до 55 рублей за 100 килограммов. Но дрожжи шли разве что на булки да на производство популярного горького продукта. А народонаселению хотелось еще и сладенького.

Начинали с повидла и мармелада

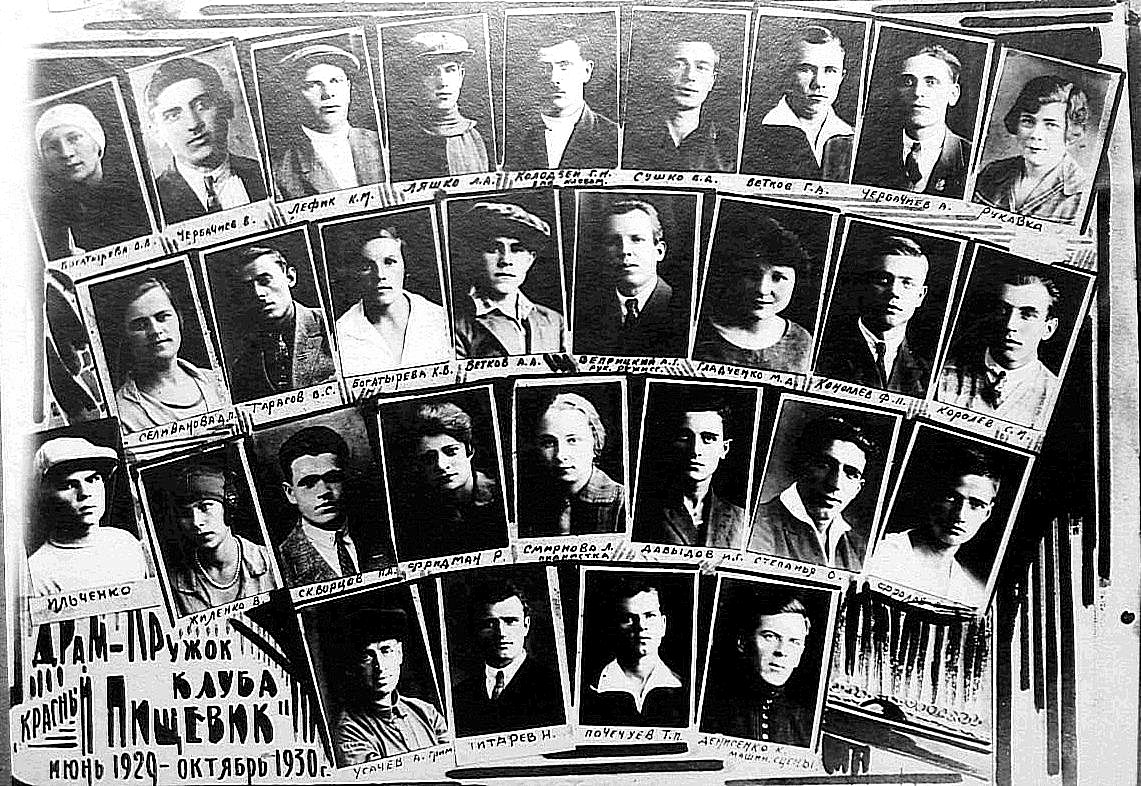

В 1928-1929 годах дрожжевой завод был преобразован в фабрику «Красный пищевик», на которой и приступили к освоению производства джема и мармелада, а затем и карамели. Немало усилий приложили к перепрофилированию предприятия такие его мастера, как Кушлянский, Черный и другие. Интересно, что по разработанному проекту на фабрике с сезона 1930 года должны были вырабатываться мармелад, кондитерские начинки и зефир, на которые требовалось до 250 тысяч пудов фруктов и ягод в год. Конкретным же днем рождения бобруйского мармелада следует считать 29 сентября 1930-го, когда в одном из цехов уже мармеладной фабрики собрался весь трудовой коллектив и принял резолюцию митинга, в которой записал: «Мы, рабочие и служащие фабрики «Красный пищевик», шлем пламенный привет ЦК КП(б)Б. С первого дня работы на новой фабрике объявляем себя ударниками и обязуемся добиться выполнения и перевыполнения промфинплана третьего года пятилетки… В ответ контрреволюционным вредителям продвинем в рабочие центры новый питательный продукт для усиления рабочего обеспечения».

И тогда же в бобруйской газете «Камуніст» с обширной статьей «Советский джемс» выступил набиравший популярность журналист и писатель Федос Шинклер: «…Месяц уже как работает фабрика. Как новое предприятие она сразу начала работу на семичасовом рабочем дне. Пока фабрика при беспрерывке работает в одну смену, на ней занято 100 рабочих. Фабрика имеет все данные для перехода на три смены. Она увеличит кадры пролетариата Беларуси, даст еще большее количество продукции.

В трехэтажном здании фабрики, среди машин и рабочих, легко заплутать. Мне пришлось немало походить, пока отыскал я инженера Писаревского. С ним прошел я по цехам фабрики, от него получил надлежащие разъяснения. Пройдя от склада с яблоками до упаковочных, я сумел оценить весь процесс изготовления советского джемса». Автор подробно рассказывает о технологии приготовления джема, а точнее, повидла из яблок, доставляемых из колхозов: «Ошпаренные яблоки перетираются машинами на пюре, из которого механизированными ситами выжимаются семечки и кожица. Чистая масса, с добавлением сахара и патоки, варится. Переваренная масса и есть жидкий мармелад, которым заполняются бочки. Несколько иной дальнейший процесс изготовления штучного мармелада. Во-первых, для него требуется не абы какое яблоко, а антоновка. Только этот сорт содержит пектин, придающий массе упругость. Сваренная масса разливается работницами в терракотовые дощечки, имеющие углубления различных форм. Когда масса застынет, мармелад идет в жаркие помещения, где просушивается. Просушенный мармелад посыпается сахаром и упаковывается…»

Описывает Ф. Шинклер и ноу-хау бобруйских мастеров. Например, изготовление сладкого лакомства из моркови и… люпина, изучение возможностей выпуска мармелада из брюквы и свеклы. Информирует читателя он и об освоении на «Красном пищевике» производства пастилы из того же яблочного пюре, которое перемешивается с сахаром и «при помощи мыльного корня (из-за нехватки яичных белков) взбивается в машинах и разливается по формам», а затем режется на кусочки, просушивается, посыпается сахаром и «заканчивает свой путь в фанерных ящичках – к потребителю».

В финале публикации автор обращается к руководителям Белсельпрома и Белсадсоюза: «Не оставляйте наследия капиталистической неразберихи: не возите яблоки в Калинковичи в то время, когда к нам идут яблоки из тех же Калинковичей. Если джемс советский, то он требует и нашей социалистической ответственности».

Время ударников-стахановцев

В 1934-м бобруйские кондитеры выпустили первую партию халвы, начали производить зефир, освоили изготовление пяти новых видов карамели и засахаренных фруктов. От года к году расширялся ассортимент, росли объемы производства сладкой продукции. Конечно, обеспечивали такой прогресс старательные работники, правофланговые социалистического соревнования, ударники труда и лидеры широко развернувшегося стахановского движения. Такие как Лиза Гринберг, завертчицы Галесникова и Зеликман, вакуумщик Кунец и еще более 250 стахановцев фабрики. Если в 1936 году «Красный пищевик» выпустил сладостей на 15 миллионов рублей, то в следующем их объем превысил 17-миллионную отметку.

В 1937-м был введен в эксплуатацию дражейный цех, в котором работница Пугачева за смену выполняла по две нормы. В карамельном цехе вакуумщик Е. Парахневич установил всесоюзный рекорд, работая на аппарате системы «Беккер». В результате тиражирования и масштабирования такой ударной работы фабрика закончила год досрочным выполнением 29 ноября промфинплана, выпустив сверх него продукции на 2 миллиона рублей. Свои герои труда определились и в следующем году: вдвое, втрое перевыполняли нормы известные уже Люба Галесникова и Хая Зеликман, их подруга Евгения Уминская, резчицы конфет Войнарчук и Гекаль, вакуум-аппаратчики Ивашкевич и Трибуш. А завертчица Симановская взяла на себя обязательство обогнать в трудовом состязании известную московскую стахановку с фабрики «Красный Октябрь» Юдину, и слово свое бобруйчанка сдержала: завернула за смену в фантики 90 (!) килограммов конфет при норме 51 килограмм.

Не менее плодотворным для кондитерской фабрики «Красный пищевик» был и 1939 год – объем производства по сравнению с началом 1930-х увеличился почти в пять раз и оценивался в 12 тысяч тонн сладостей. На предприятии работали уже 700 человек, тон задавали так называемые многостаночники. Так, в дражейном цехе стахановки Кашуй, Пастушонок, Карачун, обслуживавшие раньше по два-три котла, перешли каждая на четыре. Тестомесы Ашурко и Ковалев в халвичном расширили свои рабочие зоны с одного до двух бассейнов. Не сдавал позиций лидер трудового соревнования коллектив карамельного цеха во главе с коммунистом Кудманом – среди двух десятков кондитеров, награжденных знаком «Отличник пищевой индустрии», была и бригадир карамельщиков депутат Верховного Совета БССР Н.Ю. Либерман. На внешнем контуре социалистического соревнования бобруйчане с «Красного пищевика» тоже добивались успехов, соперничая с коллегами с гомельского «Спартака» и минской «Коммунарки», московского «Красного Октября». За честь фабричной марки результативно боролись ударники труда Парахневич и Трибуш, Осовская и Царик, Трусевич и Воробьева, Станишевская и Коршак, бригады Статкевич и Ржевской, Синявской и Барбук, из месяца в месяц перевыполнявшие производственные задания и выпускавшие высококачественную продукцию.

В предвоенном и тревожном 1940-м коллектив нашей кондитерской фабрики вырос до 750 человек. Сменные, дневные, месячные, квартальные программы они выполняли с завидным постоянством на 115-120 процентов, что позволило «Красному пищевику» справиться досрочно и с полугодовым планом к 11 июля – дню освобождения Беларуси от польских захватчиков в 1920 году…

От горечи утрат – к сладкой жизни

К сожалению, на пороге мирного советского дома уже стояла новая, немецкая, оккупация. Временные хозяева фабрики заставили выпускать для разбойников вермахта яблочное повидло, но белорусские витамины не помогли им удержать фронт. Попав в конце июня 1944-го в созданный Красной Армией под Бобруйском «котел», фашисты превратились буквально в пюре, лишь небольшими струйками просочившееся сквозь сито советского окружения.

А предприятие после восстановления с новой силой начало выпускать сладкую продукцию, по которой так соскучились дети и взрослые. За налаживание нормальной работы «Красного пищевика» были представлены к награждению медалями его директор Николай Александрович Рогожников, технолог Фаня Самуиловна Шульман, начальник ОТК Дора Ароновна Марголина, мастер карамельного цеха Анфиса Ивановна Комар, кладовщица Хася Исааковна Брук и некоторые другие их товарищи. Но довоенного уровня фабрика достигла только через пять лет.

В 1950-е она несколько сменила специализацию – акцент был сделан на выпуск пастилы, мармелада, зефира. В 1969 году был построен отдельный халвичный цех. В течение десяти лет производство прирастало новыми корпусами, модернизировались устаревшие линии. Большая часть продукции реализовывалась в Беларуси, до 15 процентов ее поставлялось в республики Советского Союза. К концу 1980-х производственная мощность «Красного пищевика» достигла 18 тысяч тонн в год. Именно тогда ассорти из бобруйского зефира стало обязательным в сувенирных наборах для участников торжеств в Кремле.

При использовании материалов активная гиперссылка на mogilev-region.gov.by обязательна

10.11.2025 - 09:23

15.09.2025 - 09:21

В бой за Родину. 115 лет со дня рождения поэта и военкора Алеся Жаврука

08.09.2025 - 09:37

За кулисами исторической драмы: в Могилеве представили новые исследования о Ставке Николая II

27.08.2025 - 15:03

Днепровский мост в Могилеве: история, подвиг мальчишки и память о герое Николае Яшине

18.08.2025 - 12:47

Страшную историю санатория «Крынки» изучают депутаты всех уровней